KOLUMNE DER SCHÜTTGUT & PROZESS 6/2024

Was tun, wenn’s brennt?

Auch 2024 endet bei uns wieder mit einem Knall – ich meine natürlich die Sonderausgabe Fire&Explosion. Das Thema Verbrennung und Explosion gehört zwar nicht zu meinen Kernaufgaben, dennoch versuche ich hier einen populärwissenschaftlichen Überblick mit der Simulationsbrille zu geben.

In meinem Artikel in der letztjährigen Fire&Explosion hatte ich die Simulation von Staubexplo-sionen angeschnitten. Im Artikel erklärte ich, dass das Thema noch nicht umfassend verstanden ist, was auch die Darstellung in der Simulation erschwert. Hierbei sind zwei Themengebiete von besonderer Schwierigkeit:

Die Dynamik des Staubes

Die Simulation von z.B. pneumatischer Fördertechnik ist dank der Möglichkeit der Vergrößerung von Partikeln in der Schüttgutsimulation nicht das Problem. Auch wenn kleinste Partikel nicht eins zu eins abgebildet werden können, so kann der Transport in allen Stadien der Förderung mit vertretbarem Aufwand simuliert und optimiert werden. Wenn nun aber in einer Leitung eine Staubexplosion auftritt, wird der Staub extrem beschleunigt. Dabei kann er sowohl aufgewirbelt als auch kompaktiert werden, wodurch er entweder durchzündet oder die Grenzen des zünd- fähigen Gemisches verlässt und damit nicht zur Explosion beiträgt. Diese Konzentrationsänderung kann in kleinsten Volumina schwanken und dieser Umstand macht die Bedingungen einer Staubexplosion schwer vorhersagbar.

Das Durchzünden

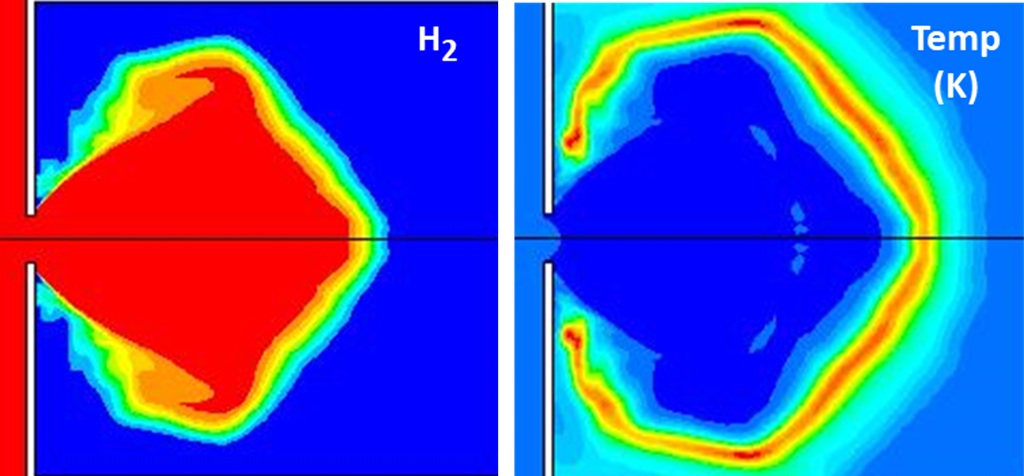

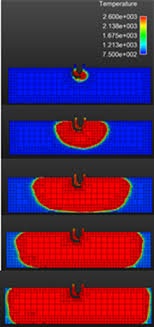

Wie schon im letztjährigen Artikel angeschnitten, ist insbesondere die Deflagrations-Detonations-Transition ein offenes Forschungsthema bei Staubexplosionen. Während bei Gasen und verdampf-enden Flüssigkeiten das Fortschreiten der Flammfront vergleichsweise einfach zu beschreiben ist (s. Abb. 1 und 2) – mit eindeutiger Einteilung in Deflagration (Unterschall) oder Detonation (Überschall) – so ist bei Staubexplosionen diese Grenze nicht eindeutig zu bestimmen. Da mit einer Detonation eine Druckerhöhung um Größenordnungen einhergeht, die wiederum die Verbrennung des Staubes beeinflusst, hat diese Grenze einen erheblichen Effekt auf die ablau-fenden physikalischen Prozesse und die aus der Staubexplosion freiwerdende Energie. Während es diverse Codes gibt, die sich mit Reaktionskinetik befassen, wie der Verbrennung in Motoren (z.B. Ansys Forte (s. Abb. 2)), allgemeiner chemischer Reaktionen (z.B. Ansys Fluent (s. Titelbild & Abb. 1) oder Barracuda von Altair), klammern die meisten Programme Staubexplosionen aus.

Bei meinen Recherchen bin ich dabei auf das Simulationstool FLACS-DustEx der Firma Gexcon gestoßen. Dieses Tool befasst sich hauptsächlich mit der Betrachtung von Bränden und Explo-sionen, sowie der Evaluierung entstehender Schäden. Dabei sind auch Stäube als Explosions-medium abgedeckt. Einen guten Einblick zur Umsetzung von Staubexplosionen in DustEx gibt die Doktorarbeit vom (zumindest damaligen) Chefentwickler bei Gexcon, Trygve Skjold1. In ihr werden die Grundlagen dargelegt und welche Vereinfachungen getroffen werden, um die Staubexplosion simulierbar zu machen:

1. Die Flammfront wird fallabhängig auf mehrere cm bis mehrere 100 cm verbreitert.

2. Die Partikeldynamik wird vernachlässigt, was aufwirbeln, ablagern und lokale

Staubkonzentrationen betrifft. Ein Zusatzanteil für aufgewirbelten Staub aus Ablagerungen wird

berücksichtigt.

3. Als Anfangsbedingung wird ein homogenes Luft-Staub-Gemisch angenommen, das

gleichbleibende Bedingungen in Bezug auf die Explosionsausbreitung schafft.

Wie man sich vorstellen kann, führen diese Vereinfachungen dazu, dass vielfältige Messungen und Kalibrierungen durchgeführt werden müssen. Deshalb befasst sich ein großer Teil von Skjolds Arbeit mit Experimenten, u.a. in 20l-Explosionsgefäßen und Flammrohren. Hierbei müssen Parameter wie Flammfortschrittsgeschwindigkeit, Massenanteil des reagierenden Staubes und einige mehr kalibriert werden.

Wie ich schon in meinem Beitrag in 2/2024 schrieb, sind Kalibrierungen ein notwendiger Schritt bei der Modellierung komplexer Prozesse. Der damit verbundene Aufwand muss nur vertretbar sein, um einen Mehrwert für den Anwender darzustellen. Heute haben wir durch technologische Fortschritte die Möglichkeit, auch schmale Flammfronten durch lokale Verfeinerungen des Berechnungsnetzes (s. Abb. 2) darzustellen und genau zu verfolgen, was die starke Vereinfachung aus Punkt 1 auflösen kann. Und dank Grafikkarten lassen sich größere Probleme in kürzerer Zeit berechnen, sodass sich das Feld der durch Simulation abbildbaren Themen stetig vergrößert. Dadurch sind wir auch auf dem Weg, die fein verteilten Partikel mit ihrer Dynamik als Brennstoff abzubilden, um so die Punkte 2 und auch 3 zu adressieren.

Wie Sie sehen, lieber Leser, gibt es noch einiges zu tun. Aber ich bin mir sicher, Simulation wird dabei helfen, dass folgendes Zitat aus Skjolds Veröffentlichung² eines Tages seine Gültigkeit verliert: “There remains much to be done before dust explosions are adequately understood”.

Also packen wir es an!

1Skjold, T.:“ Flame propagation in dust clouds – Numerical simulation and experimental

investigation. “PhD Thesis, University of Bergen (2014).

² Skjold, T.: „Flame propagation in dust clouds: challenges for model validation.“ 8th ISHPMIE,

Yokohama (2010).

Der Autor unserer Schüttgut-Kolumne ist

Dr.-Ing. Jan-Philipp Fürstenau.

Als Application Engineer Ansys Rocky bei der CADFEM Germany GmbH beschäftigt er sich primär im Rahmen der Partikelsimulation mit Fragen der Verfahrens-und Schüttguttechnik.